纳米材料与技术专业

专业背景:

纳米技术是具有战略意义的新一代共性技术,纳米材料等前沿新材料行业已成为国家重点扶持和发展的战略性新兴产业以及北京市十大高精尖产业之一。2012年以来,北京市陆续发布《加快科技创新构建高精尖经济结构》的系列政策文件,对接国家“科技创新2030-重大项目”等科技重大任务,前瞻布局纳米材料等前沿新材料研发,加强新能源等关键战略材料研制,突破半导体等核心装备与关键工艺技术,打造怀柔纳米科技产业园,推动新材料产业聚集发展和科技服务。中央民族大学纳米材料与技术专业是在纳米科学与高新产业迅速发展背景下,面向首都和民族地区经济发展和新兴产业的“新工科”专业。

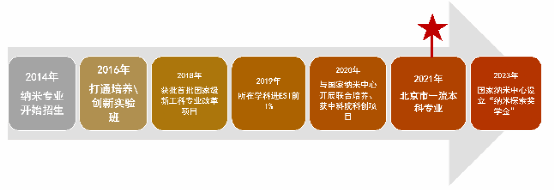

专业沿革:

中央民族大学纳米材料与技术专业是全国20多所高校中首批开设纳米专业的双一流高校,也是唯一一个获得首批教育部新工科研究与实践项目资助的纳米专业。本专业整合了物理学(1978年)、应用物理学(1993年)和光电信息科学与工程(2003年)三个本科专业在材料科学(ESI排名进世界前1%)领域的优质资源,于2014年开始招生,全面深化新工科建设和三全育人,推进创新创业教育改革,2018年获教育部首批新工科研究与实践项目,2020年与国家纳米科学中心开始人才联合培养,2021年获北京市“一流本科专业”,2022年获得“北京高校优秀教材课件”,2023年设立“纳米探索奖学金”,2024年获得“北京高校优质本科课程”。

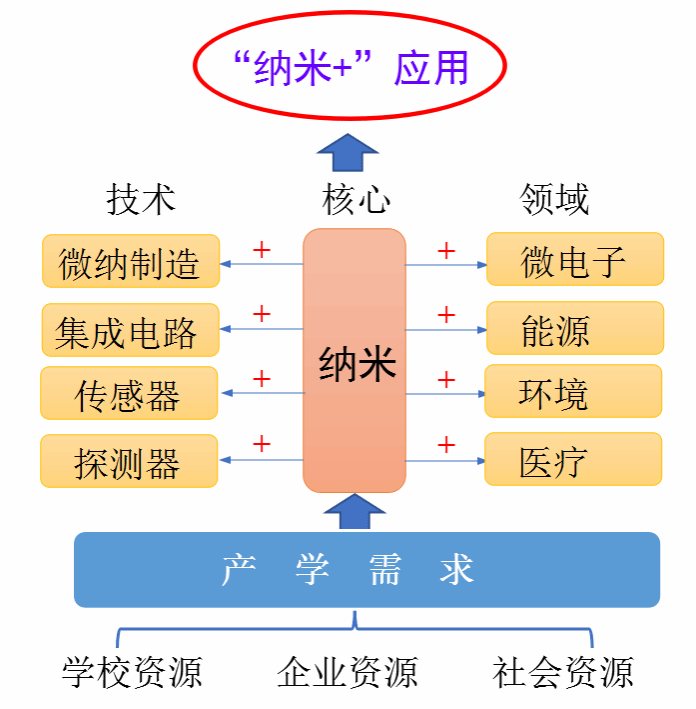

专业特色:

纳米教学团队坚守“为党育人、为国育才”的宗旨,秉承“立德树人”根本任务,全面深化新工科建设,形成了“交叉赋能、科教融合、多元协同”的纳米拔尖创新人才培养新模式。包括:

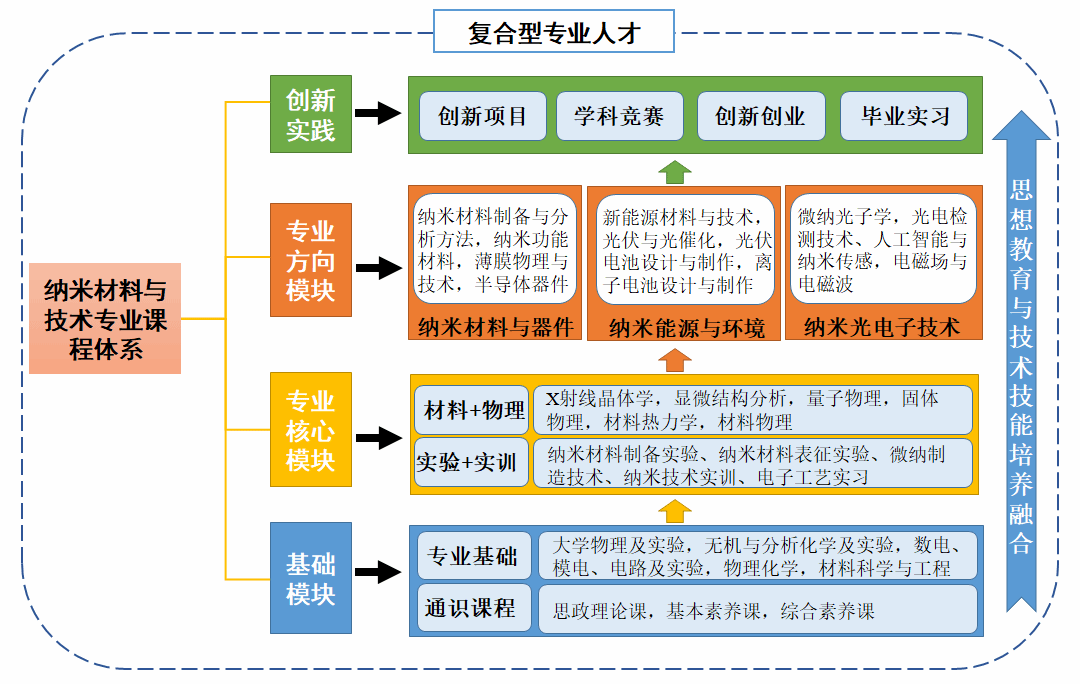

(1)构建“纳米+”的交叉复合型课程体系

结合行业人才能力需求,打破传统课程和专业界限,构建了数理化电子基础、专业核心(材料+物理的专业基础知识和实验+实训的专业技能训练)、专业方向(纳米材料与器件、纳米能源与环境、纳米光电技术三个课程群)以及全链条的创新实践培养体系(创新项目、学科竞赛、创新创业和实习实训)四个层次的多模块课程群。

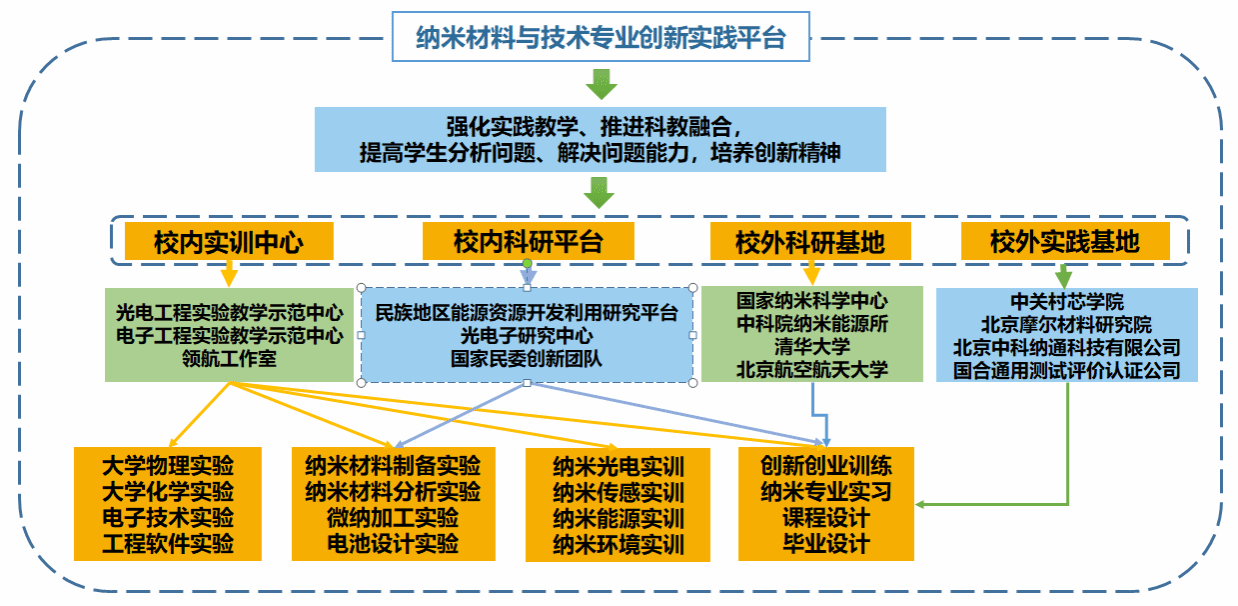

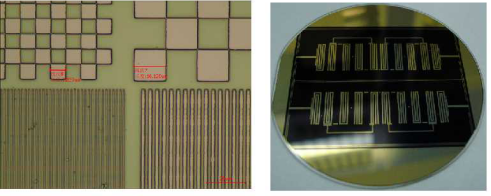

(2)构建了“分层次、多元化、模块化、开放式”的实践教学体系

依托各级实验教学示范中心、纳米材料科研平台、校内外实习实训基地,构建了贯穿全过程的从工程基础、材料制备表征、器件设计到参与科研项目的“多层次、全过程”的实验教学体系。

(3)构建了“课内外融通、科教融合、多元协同”的创新创业教育体系

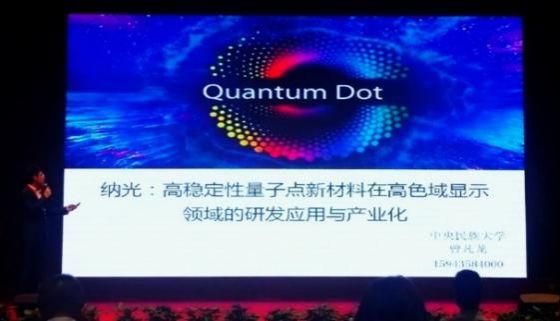

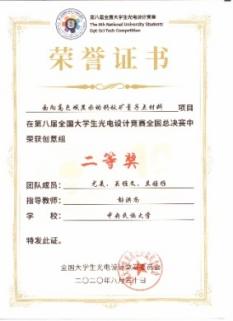

针对国家与民族地区需求,与中科纳通等知名企业联合共建实习、实训基地,针对“卡脖子”芯片问题、能源与环境污染等问题,共建创新设计类课程,校企协同育人。第一课堂与第二课堂融合,开设《科技创新与实践》、《纳米创新项目设计》等课程;同时,激励学生参加各类学科竞赛、“互联网+”等创新创业竞赛,提升学生对科技产品的设计和开发能力,实现以赛促学、以赛促用;形成系统化、常态化、全闭环的竞赛训练体系。

与国家纳米科学中心、中科院物理所等单位联合,启动本科生联合培养计划,为民大学子设立“纳米探索奖学金”和“中国科学院大学科创项目”,以高水平科学研究提升学生科学创新能力。

师资队伍:

本专业拥有一支北京市课程思政教学团队,团队包括国务院政府特殊津贴专家、国家高层次人才特殊支持计划青年拔尖人才、北京高等学校课程思政教学名师、北京市青年人才托举工程、国家民委中青年英才、“全球高被引科学家”和“中国高被引学者”等称号十余人,主持包括重大科研仪器项目、国际合作重点项目、国家重点研发计划在内的省部级以上科研项目25项;发表SCI论文270余篇;建成校级一流课程6门,出版特色教材5部,其中北京高校优秀教材课件1项;获批教育部新工科研究与实践项目、教育部校企合作协同育人项目、国家民委“三全育人”等各级各类教学教改项目29项,其中省部级以上16项;团队成员获全国科学实验展演汇演二等奖、中国仪器仪表学会科技进步一等奖等奖项,科研成果转化建立高新技术企业1项。

人才培养质量:

近3年学生平均深造率超50%(其中创新班保研率约为50%,普通班保研率约为15%,考研率约为30%-40%),深造学校和就业层次不断提升,深造院校和就业单位对本专业培养的学生满意度高。读研单位包括北京大学、清华大学、上海交通大学、复旦大学、浙江大学、中国科学院物理研究所、国家纳米科学中心等“一流”高校院所,以及帝国理工、南加州大学、南洋理工大学、欧洲纳米科学中心等国外知名院校。毕业生到与本专业相关单位就业达到85%,就业单位包括华为、小米、比亚迪等国企和京东方、莱恩科创等北京企事业单位,有的自主创业。根据本校就业处毕业跟踪调查结果,本专业毕业生的用人单位反馈意见超过90%均为综合素质高、业务能力强、表现突出。